L’ampleur des conséquences socio-économiques et humanitaires dues à la montée des eaux du lac Tanganyika n’est plus à démontrer. D’énormes dégâts humains, matériels et infrastructurels sont à déplorer. Dans son article intitulé : « Comprendre la montée des eaux du Lac Tanganyika & Mitigations des risques », l’expert international en Santé Publique et environnementaliste Dr Ekongo Lofalanga Jean Rémy, livre son analyse sur les causes des récentes inondations le long du littoral du lac. Il suggère aux autorités des quatre pays riverains de préparer une riposte musclée pour atténuer les effets sur les populations.

Dr Ekongo Lofalanga est un expert international en santé publique, en socio- anthropologie de la santé et en ONE HEALTH.

Le lac Tanganyika est bordé par quatre pays, en l’occurrence la République Démocratique du Congo, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. C’est le deuxième plus grand lac du continent africain après le lac Victoria, avec une superficie de 32 900 km2 et une profondeur maximale de 1,4 km.

Sur le plan halieutique, le lac Tanganyika abrite au moins 1 500 espèces de poissons et crustacés dont environ 600 espèces endémiques. Des millions de personnes dépendent du lac pour le transport, la sécurité alimentaire et la subsistance. C’est un élément essentiel du couloir de transport et du commerce entre l’Afrique Centrale et Orientale. Quatre grands ports, à savoir : le port de Kalemie en RDC, celui de Kigoma en Tanzanie, celui de Bujumbura au Burundi et celui de Mpulungu en Zambie contribuent au désenclavement de la sous-région. Le flux des marchandises transite via ces infrastructures portuaires. Ce qui facilite les échanges commerciaux entre les quatre pays.

Le Tanganyika avec son seul exutoire

En 1878, un phénomène tectonique et géologique provoqua l’effondrement d’une portion de la rive du lac Tanganyika au niveau actuel de la ville de Kalemie dans la province éponyme du lac. Ce qui donna naissance à la rivière Lukuga qui charrient une partie des eaux du lac pour se jeter dans la Lualaba, partie supérieure du majestueux fleuve Congo qui débouche sur l’océan Atlantique. Sinon, auparavant, le lac était endoréique, c’est-à-dire fermé et avait toujours un niveau d’eau stagnante.

Les recherches scientifiques révèlent que le lac Tanganyika occupait un grand espace. Ainsi, toute la région de la plaine de l’Imbo qui va de Nyanza-Lac (frontière avec la Tanzanie) en passant par Bujumbura jusqu’à la localité de Rugombo (frontière avec Rwanda par le poste frontalier de Ruhwa) et qui se prolonge en RDC par la plaine de la Ruzizi était dans les eaux du lac. Cet espace a été libéré suite au vidange des eaux du lac Tanganyika via son seul exutoire naturel créé en 1878 consécutif aux phénomènes tectoniques et géologiques.

Quid du fonctionnement de l’exutoire ?

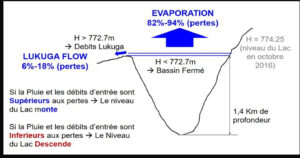

Jusqu’à présent, la rivière Lukuga joue un rôle capital dans l’évacuation de 6-18 % des eaux du lac Tanganyika. Pratiquement, elle évacue les eaux des deux bassins versants de la région médiane des Grands Lacs africains : le bassin versant du lac Tanganyika et celui du lac Kivu via la rivière Ruzizi. Le bassin versant du lac Kivu creuse et serpente dans la partie de la chaîne de montagne Mitumba qui se trouve à la frontière entre la province du Sud-Kivu en RDC et le Rwanda pour aller se jeter à son embouchure au Nord du lac Tanganyika entre les villes de Bujumbura (Burundi) et d’Uvira (RDC).

Les écoulements de la Lukuga représentent entre 6 et 18% des pertes du lac, le reste étant dû à l’évaporation de la grande surface du lac. Les écoulements de la Lukuga dépendent des niveaux d’eau du Lac : plus le niveau d’eau du lac est élevé et plus importants sont les écoulements de la Lukuga. Lorsque le niveau d’eau du lac avoisine le niveau de l’exutoire de la Lukuga, les écoulements deviennent très minimes et s’arrêtent lorsque le niveau d’eau dans le lac est en dessous du seuil de la Lukuga.

La ville de Bujumbura de plus en plus vulnérable

Dans la ville de Bujumbura, l’ancienne rive du lac Tanganyika lorsqu’il était encore endoréique avant 1878, se situerait sur le boulevard anciennement appelé « Reine Astrida » avant l’indépendance, puis Mwambutsa IV après l’indépendance en 1962 et ensuite « du 28 novembre » en 1966 (Première République), et actuellement rebaptisé du nom de Mwezi Gisabo.

Depuis la RN1, au niveau de la station touristique d’observation du siège de Harroy, on peut se rendre compte de la vulnérabilité de la ville de Bujumbura. Les quartiers tels que Kajaga, Ngagara, Kamenge, Kigobe, Carama, les zones de Mutimbuzi et Gihanga se situeraient sur le prolongement naturel du lit du lac Tanganyika… Imaginez l’ampleur des dégâts humains et matériels ainsi que d’autres conséquences socio-économiques dans l’éventualité du retour du lac dans sa forme endoréique qui serait due aux phénomènes tectoniques et géologiques au niveau de la grande faille du Rift africain ! alerte l’auteur.

Pourquoi la montée des eaux du lac Tanganyika ?

La montée des eaux du lac Tanganyika est un phénomène complexe qui a des répercussions significatives sur les communautés riveraines. Les causes de cette montée sont multiples, incluant des fortes pluies persistantes suivies d’inondations, de glissements de terrain et de vents violents font monter progressivement les eaux du lac Tanganyika à des niveaux alarmants et dangereux. De plus, des actions anthropiques telles que le déversement de déchets dans le lac et les constructions anarchiques sur son littoral, contribuent également à l’aggravation de la situation.

Le lac Tanganyika est devenu un véritable dépotoir des déchets plastiques dont l’accumulation pollue ses eaux et le passage de ces déchets plastiques au niveau de la rivière Lukuga peut constituer une des causes de son obstruction partielle et du ralentissement de son débit.

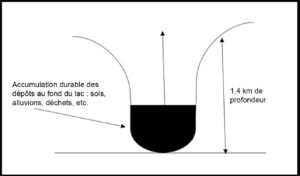

La déforestation dénude le sol et entraine des érosions et des éboulements qu’une fois charriés vers le lac Tanganyika, entrainent un excès de dépôt d’alluvions dans le lit du lac. Ce qui peut avoir un effet, si minime soit-il, sur la montée des eaux du lac.

La rivière Lukuga étant le seul exutoire du lac Tanganyika, tout changement dans le lit de cette rivière peut potentiellement affecter le niveau des eaux du lac. Cependant, les informations disponibles indiquent que la montée des eaux du lac Tanganyika depuis 2016 serait principalement attribuée à des phénomènes naturels extrêmes tels que de fortes pluies persistantes entrainant des inondations, des glissements de terrain et des vents violents.

- En effet, les sols charriés par les pluies torrentielles à partir des littoraux déforestés ainsi que ceux issus des éboulements des berges des rivières qui se jettent dans le lac se déposent au fond du lac en se compactant d’années en années. Ce qui contribue autant soit peu à la montée des eaux du lac tel que le montre la figure 2 ci-dessous.

Accumulation des dépôts au fond du lac Tanganyika : une des causes de la montée des eaux du lac. © Ekongo Lofalanga.

Des conséquences dramatiques liées à la montée des eaux du lac

Le lac Tanganyika enregistre des variations saisonnières et annuelles d’environ 70 cm d’amplitude, avec un niveau bas en octobre et un niveau haut en mai. Cependant, depuis le 19ème siècle, le lac a connu des fluctuations plus importantes avec une variation de 11 mètres, atteignant un niveau maximal de 783,6 m en 1878 et un niveau minimal de 772,5 m en 1902.

La dernière montée significative du niveau du lac datait des années 1964-1965 avec un niveau de 776,5 mètres. Cependant, depuis 2019, le niveau du lac progresse avec des pics élevés observés au cours de cette année. Dans un premier temps, les pluies diluviennes sèment le chaos (inondations) qui affecte les moyens de subsistance des habitants riverains du lac Tanganyika et dans toute la sous-région. Dans un second temps, les eaux engloutissent des infrastructures côtières telles que des routes entières, des marchés, des écoles, des églises, des immeubles, des habitations, etc.

La montée des eaux du lac Tanganyika entraîne plusieurs conséquences graves. Les inondations restent la principale cause des déplacements des populations. Plus de 52.000 personnes ont été affectées par les inondations avec de nombreux cas de déplacements internes au Burundi.

En outre, la montée des eaux du lac Tanganyika provoque des perturbations économiques. Les opérations de manutention des bateaux sont largement affectées au port de Bujumbura. Ce qui se répercute sur le volume des échanges régionaux. Les récentes inondations accentuent également les risques sanitaires. En effet, l’eau stagnante peut augmenter le risque de maladies transmises par l’eau comme le choléra et la bilharziose et augmenter les étendues des gîtes larvaires du paludisme. Les populations des zones inondées sont exposées à tous les dangers surtout avec la présence de faune dangereuse tels que les hippopotames et les crocodiles qui constitue un risque supplémentaire pour les habitants.

Ces conséquences soulignent l’urgence d’une réponse intergouvernementale intégrée et coordonnée avec des mesures préventives efficaces pour assurer la mitigation multisectorielle des risques et l’atténuation des impacts futurs de tels événements catastrophiques.

De la riposte à la montée récurrente des eaux

Les populations des zones inondées sont exposées à tous les dangers surtout avec la présence de faune dangereuse.

L’Autorité du Lac Tanganyika (ALT) est la seule organisation intergouvernementale qui s’occupe de la mise en œuvre de la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ratifié en 2005. Elle a été créée pour promouvoir la coopération entre les quatre pays riverains dans la gestion et la conservation de l’écosystème du lac. Ainsi, il existe plusieurs initiatives et projets d’adaptation pour faire face aux inondations causées par la montée des eaux du lac Tanganyika. Ce sont notamment : le projet Lake Tanganyika Water Management (LATAWAMA) et le Projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du lac Tanganyika (PRODAB).

Ces projets visent non seulement à répondre aux besoins immédiats des populations touchées mais aussi à mettre en place des stratégies à long terme pour la gestion des ressources en eau et la prévention des catastrophes naturelles. Ils sont essentiels pour renforcer la résilience des communautés riveraines face aux impacts négatifs de la montée des eaux du lac Tanganyika qui est fortement liée au changement et au réchauffement climatiques.

Cependant, la mise en œuvre de ces projets se heurte à divers obstacles. Ce sont notamment les financements qui sont souvent insuffisants et limités. Ce qui entrave la capacité à répondre aux besoins immédiats des plus vulnérables et à mettre en place des mesures de prévention à long terme. L’auteur souligne également le manque de coordination entre les différents acteurs, l’accès limité aux zones touchées en raison de l’état des infrastructures ou du relief ainsi que le changement climatique renforcé par le phénomène El Nino qui exacerbe les conditions météorologiques extrêmes.

Une approche multisectorielle

L’approche multisectorielle, multidisciplinaire, intégrée et coordonnée ainsi que des efforts concertés sont indispensables pour réussir les projets d’adaptation et la résilience des communautés face aux inondations catastrophiques. L’implication des communautés locales dans les projets d’adaptation autour du lac Tanganyika est aussi cruciale.

Ces efforts de collaboration entre les partenaires au développement, les autorités des quatre pays riverains et les communautés locales sont essentiels pour créer des solutions durables et adaptées aux défis posés par les inondations et le changement climatique.

Des actions à mener pour réguler les eaux du lac

Pour résoudre le problème de la montée récurrente des eaux du lac Tanganyika, plusieurs solutions peuvent être envisagées. L’auteur propose la réalisation d’une étude d’envergure régionale sur la variation du niveau du lac pour une compréhension approfondie de ses causes. Il s’agit d’une des recommandations formulées par la mission d’experts dépêchée à Kalemie en RDC. Les études jouent un rôle crucial dans la compréhension et la préservation de l’écosystème unique du lac Tanganyika et dans la promotion d’une gestion durable des ressources naturelles de la région.

L’autre solution proposée est la restauration et le maintien des zones humides pour absorber l’excès d’eau. Cela exige la mise en œuvre des politiques régionales de reforestation à grande échelle dans les régions des bassins versants du lac Tanganyika et du lac Kivu dans les quatre pays riverains du lac Tanganyika.

L’auteur suggère une approche purement collaborative entre les pays de la région pour gérer efficacement les défis environnementaux et climatiques liés au lac Tanganyika. La construction des barrages de régulation sur les rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika aura un quadruple intérêt : les barrages vont contrôler à la fois le débit d’eau entrant dans le lac et produire de l’électricité « verte ». De plus, les bassins de retenues d’eau apporteront de l’eau douce pour les populations et seront utilisées pour des irrigations hydroagricoles. Les bétails peuvent y trouver des abreuvoirs sûrs dans toutes les saisons. Cependant, il est essentiel de bien étudier l’impact environnemental et social de tels projets avant de les mettre en œuvre.

Ces mesures nécessitent une collaboration transfrontalière et un financement adéquat pour être mises en œuvre efficacement. Il est également crucial de renforcer les systèmes d’alerte précoce et de préparation aux catastrophes pour minimiser les impacts sur les populations vulnérables.

Entreprendre des travaux de dragage sur la rivière Lukuga

La capacité limitée de la Lukuga à évacuer l’eau peut être due à plusieurs facteurs, notamment, le rétrécissement du lit en raison de l’accumulation du sable, des sédiments, des alluvions et de toutes sortes de déchets d’origine anthropique notamment des déchets plastiques charriés par lac en provenance du bassin versant autour de la ville de Kalemie en RDC.

Le curage et l’élargissement du lit de la rivière Lukuga sont effectivement considérés comme des solutions potentielles pour gérer la montée des eaux du lac Tanganyika. Ces mesures pourraient aider à augmenter la capacité d’écoulement de la rivière et ainsi réduire le niveau de l’eau dans le lac. Cependant, il est important de noter que la situation est complexe et implique plusieurs facteurs, y compris les précipitations abondantes dues aux phénomènes globaux comme El Niño et les spécificités locales.

Ces mesures doivent être accompagnées d’un financement adéquat et d’une coordination entre les quatre pays concernés pour être efficaces. Il est également crucial de mettre en place des plans de contingence multisectorielle d’urgence afin de répondre aux besoins immédiats des populations affectées. Il est donc essentiel de considérer une approche intégrée qui prend en compte à la fois les interventions techniques et la gestion environnementale pour résoudre le problème de manière durable.

À propos de l’auteur

Dr Ekongo Lofalanga est un expert international en santé publique, en socio-anthropologie de la santé et en ONE HEALTH (santé humaine, santé animale, santé végétale et santé environnementale). Il est passionné par l’analyse des enjeux environnementaux. Il est auteur du livre : « Quand la Terre va exterminer l’humanité » paru aux éditions du Panthéon en 2020. À travers cet ouvrage, l’’auteur veut attirer l’attention du public sur la « vivantitude » et la « biologitude » de la Terre ainsi que sur les conséquences du parasitisme néfaste des humains sur leur propre devenir.

Avant l’apparition de l’humain sur la surface de la Terre, « notre planète » avait été colonisée pendant des millions d’années par d’autres êtres vivants (grands dinosaures…), aujourd’hui complètement disparus. La Terre a poursuivi et poursuit encore son chemin destinal. En considérant les humains actuels comme étant des « microbiotes » pathogènes à l’égard de la Terre, ne risquent-ils pas de subir le même sort funeste que les grands dinosaures ? prévient-il.

Au mois de mai 2015 à Muyinga au Burundi, l’auteur, avec le financement de la GIZ (Coopération technique allemande), avait formé les journalistes burundais des radios communautaires sur « le Changement climatique et les conséquences sur la santé humaine ».

Ses coordonnées de contact : Tél.& WhatsApp : +257 61 21 73 55; +243 847 831 004

E-mail : ekongo@yahoo.fr; jre.ekongo@gmail.com

Synthèse réalisée par Benjamin Kuriyo

De la genèse du lac Tanganyika

Le lac Tanganyika s’est formé il y a environ 12 à 13 millions d’années pendant le Miocène. Les experts estiment qu’il est le résultat d’un processus géologique complexe lié à l’activité tectonique et à la formation de la vallée du Grand Rift africain. Le lac est situé le long de la frontière entre la Tanzanie (à l’Est) et la République démocratique du Congo (à l’Ouest). Son extrémité Nord sépare ces deux pays du Burundi, tandis que son extrémité Sud les sépare de la Zambie.

Le lac Tanganyika est le plus long lac d’eau douce du monde, s’étirant sur 677 km. Sa profondeur maximale atteint 1 471 mètres. Ce qui en fait le deuxième lac le plus profond au monde après le lac Baïkal en Russie. Il contient 18 % du volume d’eau douce globale sur la surface de la planète. Ce qui constitue une ressource naturelle stratégique inestimable à l’heure où de l’eau douce est en voie d’épuisement dans certaines régions du monde.

Description du bassin hydrographique du lac

Le bassin versant du lac Tanganyika couvre une superficie de 250 000 km². Plusieurs rivières alimentent le lac, dont les plus importantes sont : la Malagarazi, la Rusizi, la Ifume, la Lufubu et la Lunangwa. Ces rivières déversent dans le lac environ 24 km³ d’eau par an, tandis que les précipitations lui apportent 41 km³ d’eau par an. Ses eaux rejoignent le bassin du Congo via la rivière Lukuga, avant de se jeter dans l’océan Atlantique.

Le bassin hydrographique de ce lac couvre 263 000 km2 et est partagé par cinq pays (RDC, Tanzanie, Zambie, Burundi, Rwanda). Tous ces pays, à l’exception du Rwanda, partagent également une côte de 1 900 km. Via la rivière Rusizi, le Lac Tanganyika reçoit les eaux en provenance du bassin versant du lac Kivu dans une descente en pente sinueuse d’une dénivellation allant de 1460 m d’altitude (lac Kivu) à 775 m d’altitude (lac Tanganyika).

Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.

La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.