Trente-cinq ans après l’apparition du Sida, la maladie n’a ni médicament ni vaccin. En revanche, elle ne fait plus peur comme c’était le cas il y a une vingtaine d’années. Et pour cause, les recherches, sans avoir porté le coup fatal à la pandémie ont abouti à des résultats qui laissent penser que l’humanité est proche de la bataille finale dans la lutte contre le Sida

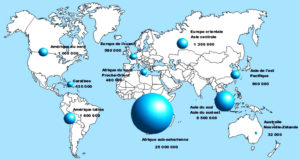

Actuellement, 36,9 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH/Sida dont 25 millions en Afrique

Selon les données récentes de l’Onusida, quelque 36,9 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH/Sida en 2017. 35,4 millions de personnes en sont déjà mortes. 1,8 million de personnes ont contracté le VIH tandis que 940 mille en sont mortes rien que l’année dernière. D’après toujours les estimations ce cette institution, depuis son apparition dans les années 1980, le Sida aurait déjà tué pas moins de 35 millions d’individus. 77,3 millions de personnes ont été infectés depuis le début de la maladie.

Le continent africain paie un lourd tribut

Sur les 36,9 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, la majorité d’entre elles, soit 25 millions sont Africains dont 11 millions qui n’ont pas accès au traitement. Elles sont inégalement réparties avec d’importantes disparités. Six millions de séropositifs vivent en Afrique Centrale et de l’Ouest alors que 19 millions se trouvent en Afrique Australe et de l’Est. Au Burundi, le nombre de personnes infectées était de 80255 en 2017 tandis que les nouveaux cas d’infection enregistrés cette même année étaient de 7710.

Des origines animales

Le VIH, l’agent vecteur du Sida serait d’origine animale selon les recherches déjà menées. Deux types de virus sont connus à ce jour, à savoir le VIH-1 (avec des variantes M, N, O et P) et le VIH-2. Le VIH-1 proviendrait des chimpanzés tandis que VIH-2 serait issu des gorilles. Le VIH est parvenu à franchir la barrière des espèces en se transmettant du primate à l’homme à travers les morsures pendant la chasse et des écorchures faites lors du dépeçage du gibier ou lors de la consommation de la viande des animaux sauvages. A ce jour, les recherches situent l’origine du VIH en Afrique centrale (RDC, Congo, Gabon, Cameroun). C’est le groupe M du VIH-1, la souche la plus répandue qui est responsable de la pandémie du Sida avec plus de 40 millions de personnes infectées. Le VIH-2 se serait répandu en Afrique de l’Ouest via le macaque Mangabey, une espèce prolifique dans cette région. Le VIH a été découvert par les professeurs français Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier en 1982 qui mirent au point un mode de dépistage de la maladie du Sida l’année suivante.

Evolution du VIH dans l’organisme

Le Sida n’est pas en soi une maladie. C’est un affaiblissement continuel du système immunitaire de l’organisme. C’est pour cela qu’on l’appelle le Syndrome de l’Immuno Déficience Aquise (SIDA). Cet affaiblissement transforme notre organisme en terreau fertile à plusieurs maladies qui, à la longue, deviennent fatales. Techniquement, le VIH infecte l’organisme via les lymphocytes T CD4, une catégorie de globules blancs. A travers ces cellules, qui constituent un pilier fondamental de notre défense immunitaire, il se multiplie et se propage. C’est justement la mesure des T CD4 dans l’organisme qui permet de dépister la présence du VIH dans l’organisme. Pour une personne saine, ils sont compris entre 500 et 1.500 cellules/mm3 de sang.

Le traitement, un long chemin

Depuis une vingtaine d’années, les antirétroviraux ont fait leur apparition dans le traitement de l’infection par le VIH. Le traitement antirétroviral (TAR) bloque différentes étapes de développement du virus et interrompt sa réplication. Le TAR était au départ une combinaison d’au moins 3 médicaments. Ces antirétroviraux ralentissent la progression du VIH en s’attaquant au virus afin de réduire le plus possible la charge virale, c’est-à-dire le nombre de virus se trouvant dans le sang. Il s’agit par exemple de l’AZT ou de la zidovudine, de l’abacavir, du d4T ou encore de la stavudine qui peuvent être considérés comme des antirétroviraux de seconde génération. Pour être efficace, le traitement doit être suivi à la lettre. Il faut prendre les comprimés tous les jours aux heures prescrites par le médecin, et donc être prêt à adapter ses habitudes de vie au traitement.

Un lendemain qui promet

Plusieurs médicaments sont maintenant disponibles en une seule dose quotidienne. Certaines recherches actuelles portent sur des formules de médicaments anti-VIH à longue durée d’action qui, s’ils s’avèrent efficaces, ne nécessiteront qu’une seule prise tous les trois ou six mois. Un jour, il sera peut-être même possible de mettre sur pied un traitement qui se prendra une seule fois par an. Il faut aussi noter que deux nouvelles classes d’antirétroviraux dits de « troisième génération » bloquent l’entrée du virus dans les CD4 et empêchent l’intégration du virus dans l’ADN des cellules. Ce qui ouvre de nouvelles perspectives.

Bientôt un vaccin ?

Actuellement, la transmission mère-enfant est considérablement maîtrisée grâce à la prise d’antirétroviraux dès la quatorzième semaine de grossesse et pendant toute la durée de l’allaitement selon les recommandations de l’OMS datant de 2009. Bien plus, les recherches sur le vaccin vont bon train. Elles portent sur deux aspects : d’un côté, la mise en place d’un vaccin préventif, pour éviter de contracter le virus. De l’autre, un vaccin thérapeutique, qui stimulerait au moins temporairement les défenses immunitaires afin de pouvoir contrôler l’infection sans prendre de médicaments. Il est important de préciser que malgré les avancées techniques significatives déjà enregistrées, il n’existe en ce jour ni de médicament qui guérit totalement le Sida, ni de vaccin qui protège les humains contre le VIH.

Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.

La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.