Burundi Eco vous a annoncé expliquer certaines notions et certains concepts techniques couramment utilisés en économie. On est revenu sur la notion de l’inflation, il y a quelques semaines dans le numéro 316 du 28 septembre 2018. Cette semaine, nous évoquons l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) qui est à la base du calcul du taux d’inflation

L’IPC mesure l’évolution des prix des biens et des services sur une période donnée. Il est très utile pour étudier l’évolution du coût de la vie et la croissance économique. Il est calculé à partir d’un échantillon des prix sur une même période (mois, trimestre, année, etc.). Le plus souvent, l’IPC est calculé à partir des prix des produits de la vie de tous les jours, notamment les produits alimentaires de base (le lait, les œufs, les boissons et d’autres produits de consommation courante), mais aussi des services (transport, communication, etc.), sans oublier les loyers, les énergies, les médicaments, les frais scolaires….Bref, tout ce qui constitue une dépense pour un individu et sa famille. Somme toute, l’IPC est une estimation de l’évolution globale des prix des produits. Partons d’un exemple sommaire pour calculer de manière basique le taux d’inflation.

|

Article |

Ancien prix en FBu |

Nouveau prix en FBu |

|

Lait |

700 |

1000 |

|

Œuf |

250 |

350 |

|

Primus |

1300 |

1500 |

|

Haricot |

800 |

1000 |

|

Sommation |

3050 |

3850 |

D’abord on fait la somme des prix actuels des produits. La liste des produits doit être en tout point identique à celle du passé. Ensuite on divise la somme des nouveaux prix par la somme des anciens prix. On multiplie ce résultat par 100, car l’indice de référence de l’IPC à la date la plus ancienne est toujours 100. Ainsi on soustrait le nouvel IPC de l’ancien. Les anciens prix servent donc de référence et on part de l’idée qu’ils représentent à chaque fois 100.

3850/3050 = 1,27 x 100= 127

Dans l’exemple choisi, si les anciens prix représentent 100 (1) tandis que les nouveaux représentent 127 (2), l’IPC équivaut à la différence entre (2) et (1).

IPC : 127 – 100 = 27% d’augmentation.

Source:www.isteebu.bi

Un IPC positif traduit une inflation

Si l’IPC est positif (ce qui est le cas pour notre exemple), il y a inflation. Cela signifie qu’avec la même quantité d’argent, on achète moins de biens qu’auparavant. Concrètement, si par exemple au mois de janvier il faut 700 FBu pour acheter un litre de lait, mais qu’au mois d’octobre il faut 1000 FBu pour acheter le même litre de lait, et que ce phénomène concerne plusieurs produits, il y a inflation. Par contre, si l’IPC est négatif, il y a déflation. Ça veut dire qu’il faut moins d’argent pour acheter la même quantité d’un produit donné.

Un IPC négatif équivaut à une déflation

La déflation est l’inverse de l’inflation. Au lieu d’augmenter, les prix diminuent d’une manière générale. La déflation provoque une baisse des prix qui incite les consommateurs à reporter dans le futur leurs achats en espérant pouvoir profiter de cette baisse généralisée et continue des prix. Cette situation laisse peu de possibilités aux entreprises d’augmenter leurs marges bénéficiaires. Le climat des affaires devient incertain et l’investissement fléchit. Le marché de l’emploi se contracte. Ce qui freine la consommation. La déflation est donc aussi dangereuse qu’une inflation galopante non maîtrisée.

Le panier de la ménagère, base de calcul de l’IPC

Le panier de la ménagère est l’ensemble des produits et services régulièrement consommés par les ménages. Au Burundi, le panier de la ménagère comprend un peu plus de 750 variétés qui sont classées dans 12 fonctions de COICOP (Classification Of Individual Consumption by Purpose qui se traduit en français par Classification de la Consommation Individuelle par Objet). Ces fonctions concernent notamment les catégories: produits alimentaires et boissons non alcoolisées; articles d’habillement et articles chaussants; logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles; santé; transport; communication; loisirs et culture, etc. A partir du panier de la ménagère, on détermine quelle proportion du revenu le ménage consacre à chaque catégorie de consommation. Par exemple en 2014, en partant de l’indice général 1000, le poids des produis alimentaires était de 453,6 ; les boissons alcoolisés et le tabac 32,1 tandis que le transport pesait 63,5

La pondération, l’autre paramètre à tenir en considération

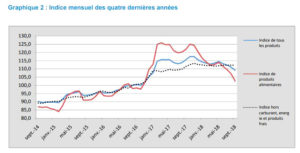

Comme on vient de le voir, le pourcentage du revenu que les ménages allouent à la consommation varie selon le type de produits ou de services. Il est important de savoir que la variation des prix diffère d’une catégorie à l’autre. A titre d’exemple, d’après les données disponibles sur le site de l’Institut de Statistique et d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU), en septembre 2018 l’indice des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées a varié négativement de -4,1%. Celui des boissons alcoolisés et le tabac a été de -0,3%), tandis que celui de la catégorie Communication a augmenté de +0,3%. C’est pourquoi ces variations entrent dans le calcul de l’IPC par un procédé qu’on appelle pondération. La pondération, c’est en fait l’équilibre établi suivant l’importance de la part du revenu que le ménage affecte aux différentes catégories de consommation et la variation des prix à l’intérieur d’une même catégorie de produits ou biens.

Donc, en conclusion, si les prix des produits alimentaires diminuent à la suite d’une saison culturale très abondante (par exemple moins 5 %), mais que les prix de l’électricité, des carburants, des transports et des médicaments (produits importés et achetés en dollars) augmentent, l’IPC mettra en évidence une augmentation générale des prix et donc de l’inflation. Rappelons que l’inflation provoque une érosion monétaire c’est-à-dire une diminution de la valeur de l’argent. Si la monnaie nationale se déprécie par l’inflation, le dollar augmente, ce qui a pour conséquence une nouvelle augmentation des prix des produits importés.

L‘inflation non maîtrisée génère donc de l’inflation et de la dépréciation monétaire.

Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.

La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.